変形性股関節症で痛みを抱えている方の中には検査を進める過程で「腰椎すべり症もあります」と言われるケースが少なくありません。

股関節と腰椎は一見関係のないように見えますが、実際には解剖学的にも力学的にも強く連動しているため、両者が同時にトラブルを抱えることは珍しくありません。

本記事では股関節症の患者にすべり症が見つかる理由を姿勢、筋力、骨盤アライメント、加齢変化、神経メカニズムといった複数の視点から解説します。

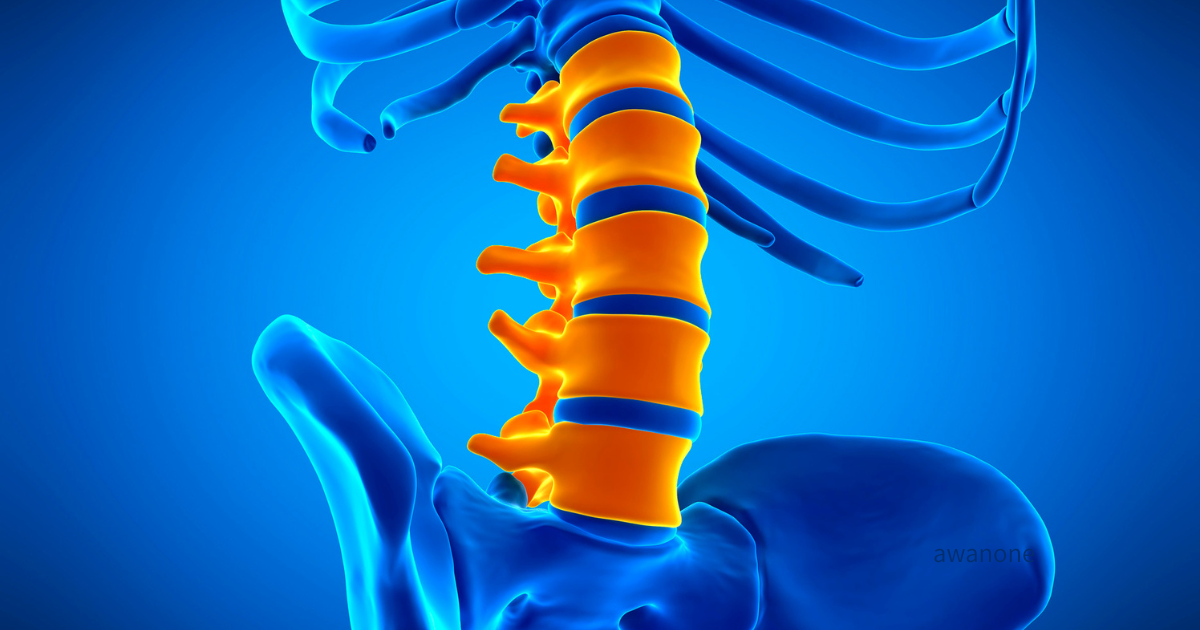

股関節と腰椎は“ひとつのユニット”として機能している

股関節は骨盤の寛骨臼、腰椎はその骨盤の上に垂直に積み重なる構造です。

そのため股関節に痛みや変形が起こると骨盤にわずかな傾きや回旋が生じ、その影響が腰椎まで連続的に伝わります。

股関節 → 骨盤 → 腰椎という流れで負荷が伝達されるため、どこか一部に問題が発生すると他の部位が必ず影響を受ける「構造上の必然性」があります。

股関節の痛みが姿勢を変え、腰椎に負担を集中させる

変形性股関節症では痛みを避けるために次のような姿勢や動作が起きやすくなります。

・骨盤の左右の傾き

・反り腰や骨盤前傾の強まり

・逃避性跛行(かばい歩き)

・片側の荷重過多

・骨盤の上下動の増大

これらはすべて腰椎のアライメントにも影響を与え、椎間関節や靭帯に偏った負荷を繰り返す原因となります。

結果として腰椎が前方へ滑る「腰椎すべり症」のリスクが高まります。

股関節可動域の低下を腰が代わりに動いて補ってしまう

変形性股関節症では屈曲・内旋・伸展といった基本的な動きが制限されます。

股関節が動かない分、日常生活の中で次のような代償が起こります。

・しゃがむ時に腰椎が過剰に曲がる

・歩行で腰椎の回旋が増える

・股関節が伸びないため立位で反り腰になる

・内旋制限により骨盤のねじれが増える

こうした代償動作は短期的には痛みを避ける助けになりますが長期的には腰椎の不安定性を生み、すべり症を誘発することがあります。

筋力バランスの崩れが腰椎の安定性を失わせる

変形性股関節症では筋力のアンバランスが生じやすく、特に次の筋群に変化が現れます。

・中殿筋、大殿筋の機能低下

・大腿四頭筋の過緊張

・腸腰筋の短縮

・腹部深層(腹横筋)や多裂筋の活動低下

股関節まわりの筋力が低下すると骨盤の安定性が落ち、腰椎の支えも弱くなります。

特に多裂筋や腹横筋といった腰椎の“局所安定筋”が働かない状態では、わずかな姿勢変化でも腰椎がずれやすく、すべり症の温床になります。

歩行パターンの変化が腰椎への反復ストレスを生む

股関節症による痛みや可動域制限は歩行にも明確に影響します。

・逃避性跛行

・骨盤の左右移動が増える

・上半身の揺れが大きくなる

・腰椎の側屈+回旋が過剰になる

このような歩行パターンは腰椎の椎間関節や靭帯に片側の負荷を蓄積し、時間の経過とともにすべり症が発生する可能性があります。

加齢変化が股関節と腰椎に同時に現れる

変形性股関節症と腰椎すべり症は、どちらも中高年に多い“変性疾患”です。

軟骨の摩耗、靭帯の弛緩、筋力低下、椎間板の変性などが同じタイミングで進むため、股関節と腰椎の両方に変性が現れることは自然です。

とくに女性では閉経後のホルモン変化により骨・軟部組織の変性が加速するため、股関節の変形と腰椎の不安定性が同時に見つかるケースが増えます。

神経症状が“股関節由来”と“腰由来”を曖昧にする

股関節痛と腰痛は神経支配の領域が重なるため、患者自身が区別しにくいのが特徴です。

例えば、

・腰椎すべり症が隠れていて股関節痛に感じる

・股関節症の痛みが腰に放散する

・筋膜の連続性で痛みが広がる

症状が複合的に発生することで診断の過程で両者が同時に見つかるケースは臨床でも多く経験されます。

まとめ:股関節・骨盤・腰椎を「ひとつの連動体」として評価することが重要

変形性股関節症に腰椎すべり症が併発するのは、

姿勢、筋力、骨盤アライメント、歩行、加齢変化、神経機能などの多様な要因が重なり合った結果です。

股関節だけを診ても不十分で、腰だけ診ても見落としが生じます。

股関節・骨盤・腰椎をひとつのユニットとして評価・治療することで、痛みの原因がより明確になり、治療効果も高まります。