はじめに:股関節唇損傷は「構造の問題」だけではない

股関節唇損傷というと、「骨の形が悪い」「関節が浅い」といった形態的要因が強調されがちです。

たしかに臼蓋形成不全や大腿骨の形状はリスク因子の一つです。

しかし、同じような骨形態でも痛みが出る人と出ない人がいるのが現実です。

この差を生むのは、「動き」と「神経」と「環境」です。

1. 解剖学的要因:構造としての脆弱性

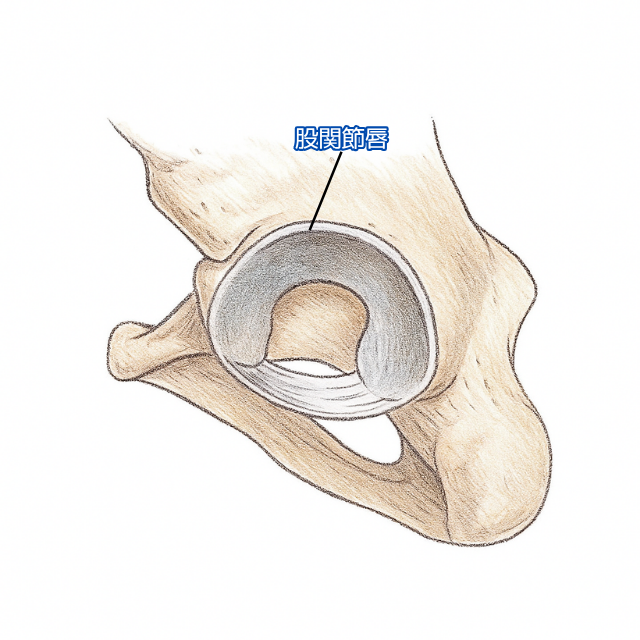

股関節唇は骨盤の臼蓋縁に沿って存在する線維軟骨で、

関節液を密閉し、関節の安定性を高める“シール”のような役割を担います。

ただし、この唇は

- 血流が乏しい(とくに前上方部)

- 繰り返す圧縮・せん断ストレスに弱い

という性質を持っています。

そのため、骨頭がわずかにズレた動きを繰り返すと、

関節唇は**微細な裂け目(マイクロティア)**を生じやすくなります。

2. 運動生理学的要因:動きの「軸」がぶれる

股関節は、骨盤・腰椎・膝・足関節と連動して働く関節です。

つまり、股関節単独ではなく全身の動作連鎖の一部として働いています。

たとえば、

- 骨盤が後傾しすぎて股関節屈曲が制限される

- 大腿骨頭が前方へ押し出されるように動く

- 中殿筋や腸腰筋のタイミングがずれる

このような「動きの軸のずれ」が、関節唇に繰り返しストレスを与え、

結果として損傷につながるケースが少なくありません。

とくに長期間のデスクワークや姿勢の癖がある方では、

動的安定性の低下が背景にあることが多いです。

3. 関節包・靭帯の影響

股関節の関節包や靭帯(腸骨大腿靭帯など)は、関節の「可動域と安定性のバランス」を調整しています。

これらが短縮・肥厚・癒着すると、関節の滑りや転がりが偏り、

関節唇への機械的負荷が増大します。

逆に、関節包が緩みすぎても、骨頭が臼蓋の縁で不安定に動き、

唇を“引っかくように”摩耗させます。

4. 神経・感覚の影響

意外に見落とされがちなのが、神経の関与です。

股関節唇そのものにも自由神経終末が存在し、痛みを感じることが知られています。

しかし、痛みを長期間感じ続けることで、脳や脊髄レベルで神経の感受性が高まる「中枢性感作」が起こると、

実際の組織損傷よりも大きな痛みとして知覚されることがあります。

また、関節包内の深部感覚(固有感覚)低下も、動作時の「ズレ」を助長し、

さらに唇への負担を繰り返す悪循環を作ります。

5. 心身要因・環境要因

近年では、ストレス・睡眠不足・運動不足などによって、

交感神経優位の状態が続き、筋緊張や血流低下を引き起こすことも分かっています。

このような環境要因も、組織修復力を低下させる隠れた要因となります。

まとめ:構造+動き+神経の複合的問題

股関節唇損傷は、単に「一部が切れた」という単純な話ではありません。

背景には、

- 骨構造

- 動作パターン

- 神経感受性

- 生活環境

が複雑に絡み合っています。

したがって、治療も多角的な視点が欠かせません。

構造を見直すだけでなく、「どう動いているか」「神経がどう反応しているか」に目を向けることが、

真の回復につながる第一歩です。