股関節痛を考える上で骨や軟骨、筋肉に目が向きがちですが実は**股関節包(関節包)**は痛みの発生・安定性・可動性に大きく関与する重要な組織です。

本記事では股関節包を解剖学・生理学の視点から深掘りし、臨床的に意味のあるポイントに焦点を当てて説明します。

■ 1. 股関節包とは何か

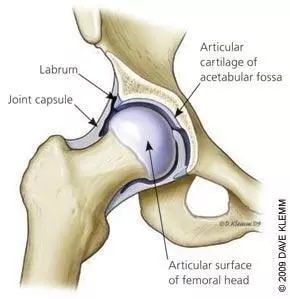

股関節包は、大腿骨頭と寛骨臼を包み込むように覆う強靭な線維性の袋状組織です。

役割は主に以下の3つです。

- 安定性の維持:骨同士を保持し、ずれを防ぐ

- 可動域のコントロール:過度な伸展・外旋などを制限

- 内部環境の保護:滑液を保持し、関節軟骨を保護

特筆すべきは、「ただの袋」ではなく、靭帯・圧受容器・痛覚受容器・血管が豊富に含まれている点です。

■ 2. 股関節包の解剖学的特徴

股関節包は前方・後方・上方・下方で厚さや強度が異なります。

● 1)前方は強靭

特に有名なのが**腸骨大腿靭帯(Y靭帯)**を含む前上方の関節包です。

ここは人体の中でも最強クラスの靭帯で、直立・歩行の安定に貢献します。

● 2)後方は比較的薄い

後方は薄く、可動性が高い一方で、関節包性の不安定性が生じやすい部位です。

臼蓋形成不全、女性の股関節痛では特に重要になります。

● 3)股関節包は「らせん構造」

関節包繊維は単純な縦横構造ではありません。

らせん状(螺旋状)に走行しているため、曲げ伸ばしに伴い“巻きつく”“ほどける”という特性を持ちます。

この構造によって

- 伸展時:関節包が巻きつき、安定性が高まる

- 屈曲時:ほどけて可動域が広がる

という、機能的な仕組みが実現しています。

■ 3. 関節包と神経:痛みの最前線

股関節包には豊富な神経終末が分布しています。

● ● 痛みを感じる「侵害受容器」

関節包は大腿骨頭や寛骨臼の軟骨よりも痛覚受容器が多く、

**“股関節痛の発生源になりやすい組織”**とされています。

関節包が伸ばされる、ねじれる、炎症を起こす、乾燥する(滑液が減る)などで痛みが生じます。

● ● 深部感覚(固有受容器)

関節包には**機械受容器(ルフィニ小体・パチニ小体など)**が多数存在し、

関節位置感覚、バランス、反射的な筋活動に密接に関与します。

→ 関節包の機能低下は、姿勢や歩行にも影響することが研究で示されています。

■ 4. 関節包と股関節痛の関係:臨床でよく見る例

● ① 炎症による関節包の肥厚

変形性股関節症では炎症→関節包の肥厚→可動域制限という連鎖が発生します。

肥厚した関節包は特に内旋・屈曲を制限しやすいのが特徴です。

● ② 関節包の硬さ(関節包性拘縮)

- 長時間の座位

- 手術後

- 使わないことによる可動域低下

これらは関節包の繊維が縮み、股関節が固くなる原因になります。

臼蓋形成不全の方は、元々関節包が伸ばされやすいため、痛みの発生源にもなりやすいです。

● ③ 関節包の前後バランスの乱れ

現代人は椅子生活・スマホ姿勢により股関節屈曲位で過ごす時間が長いため、

前方関節包が短縮し、後方が伸張した状態が続きます。

これが

- 歩幅が狭くなる

- 立ち上がりが重い

- 股関節前面の詰まり感

などにつながります。

■ 5. 関節包へのアプローチは保存療法でも重要

関節包は筋肉と異なりストレッチを数回行った程度では変化しづらい組織です。

しかし、適切な刺激を継続すれば改善が期待できます。

● 推奨されるアプローチ

- 長めの静的ストレッチ(30秒以上)

- 関節包の巻きつきを利用した動き(骨盤前傾・後傾と股関節伸展の組み合わせ)

- ゆるやかな回旋運動(内旋・外旋)

- 滑液循環を促す軽い負荷の歩行や自重運動

- 振動刺激(バイブレーション)による血流改善や痛覚抑制

※最近では振動刺激が関節包周囲の血流改善に寄与すると報告もあります。

股関節包は“粘りのある組織”ですが、日々の刺激で確実に変化が起こります。

■ 6. まとめ

股関節包は、股関節痛のメカニズムを理解する上で欠かせない組織です。

- 強靭な袋状の組織で、安定性と可動性を司る

- 痛覚受容器が豊富で、痛みの発生源になりやすい

- らせん構造で動きに応じて巻きつき・ほどける

- 肥厚・短縮・炎症は痛みと可動域制限に直結

- 適切な動きや刺激で機能改善が期待できる

「筋肉だけでは説明がつかない痛み」がある場合、関節包の視点が臨床的に大きなヒントになります。