〜神経の促通が鍵になる〜

変形性股関節症のリハビリというと、

「筋トレで筋肉を強くする」「ストレッチで柔軟性を上げる」

といった“動かす練習”を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし実際のリハビリは、

その前段階――**“動かすための準備”**から始まります。

この準備を整えるかどうかが、

保存療法(手術をしない治療)の成果を左右すると言っても過言ではありません。

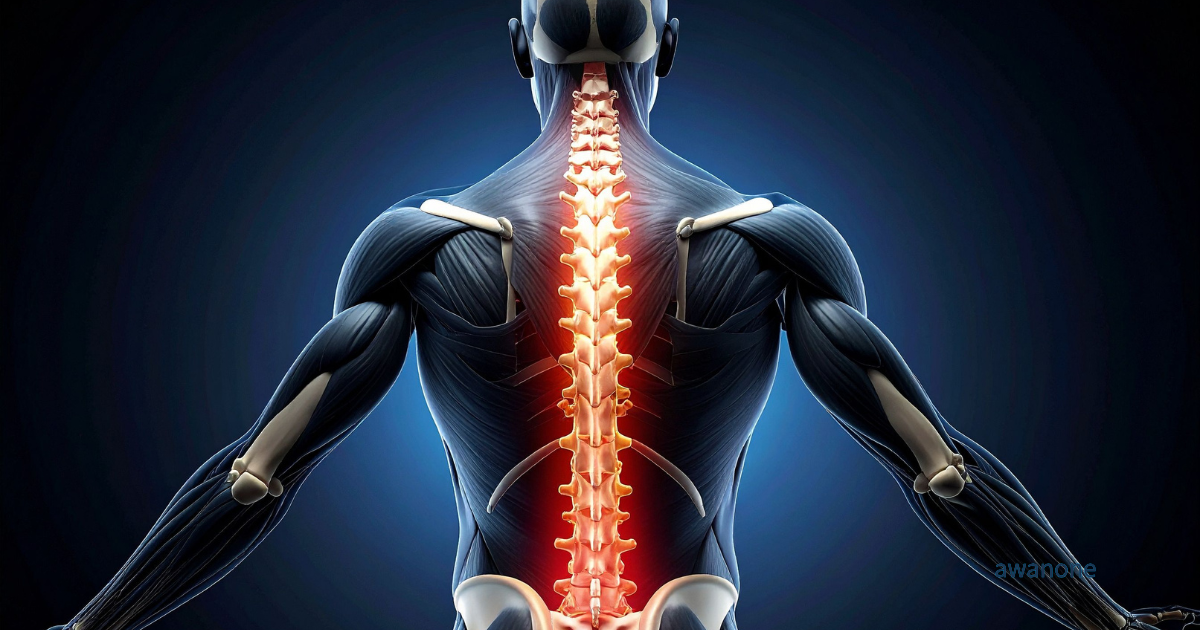

痛みのある体は「動かせない状態」

変形性股関節症では、

痛みや変形により次のような変化が起こります。

- 股関節まわりの筋肉が硬く緊張する

- 骨盤や体幹のバランスが崩れる

- 痛みを避けるための代償動作が増える

こうした状態では、神経と筋肉の連携が乱れ、

「正しい動きができない=動かす準備が整っていない状態」です。

このまま筋トレやストレッチを行っても、

筋肉はうまく反応せず、痛みが強くなったり疲れやすくなったりします。

リハビリの本質は「神経の促通」にある

個人的な見解として、

リハビリで最も重要なのは**神経の促通(nerve facilitation)**です。

神経が適切に働くことで、

- 筋肉がタイミングよく反応する

- 関節の動きが滑らかになる

- 姿勢やバランスが自然に整う

といった“動ける状態”が生まれます。

どんなに筋肉をほぐしても、

神経がうまく働いていなければ動作は再現されません。

そのため、リハビリとは神経を再教育するプロセスであり、

「動かす練習」ではなく「動かす準備」こそが本質なのです。

研究が示す「整えてから動かす」重要性

2022年のレビュー研究(Arokoski et al., Clinical Rehabilitation)では、

変形性股関節症の運動療法を行う前に、

関節可動域や筋の協調性を改善した群は、

そうでない群に比べて痛みの軽減・歩行能力の改善が有意に高かったと報告されています。

つまり、「整えてから動かす」ことが、

保存療法の成果を高める科学的根拠として示されています。

「ほぐす」はセルフケア、「整える」はリハビリ

筋肉をほぐすことはセルフケアとして有効ですが、

それだけではリハビリとは言えません。

リハビリとは、

神経と筋肉の反応を再構築し、正しい動きを呼び戻す作業です。

「ほぐす」は一時的な緩和、

「整える」は再教育。

ここを区別することで、リハビリの意味がより明確になります。

まとめ:神経が動きを導く

変形性股関節症のリハビリは、

筋肉を動かす練習ではなく、動かすための準備。

その準備の中心にあるのが、神経の促通です。

神経の働きを整えることで、

筋肉と関節が正しく反応し、股関節の動きが自然に戻っていく。

それが、痛みを軽減し、保存療法の成果を最大化する第一歩になります。

焦らず、まずは“神経にスイッチを入れること”。

これが、股関節を守るために最も大切なリハビリの考え方です。