パニック障害は突然の強い不安や恐怖に襲われる疾患で、動悸、息切れ、めまいなどの身体症状を伴います。特に「息苦しさ」や「過呼吸」は、多くの患者が経験する代表的な症状です。この呼吸の乱れには横隔膜と自律神経のバランスが大きく関係しています。本記事では横隔膜の役割と自律神経の関連について最新の研究結果を交えて詳しく解説します。

1. 横隔膜の役割とその重要性

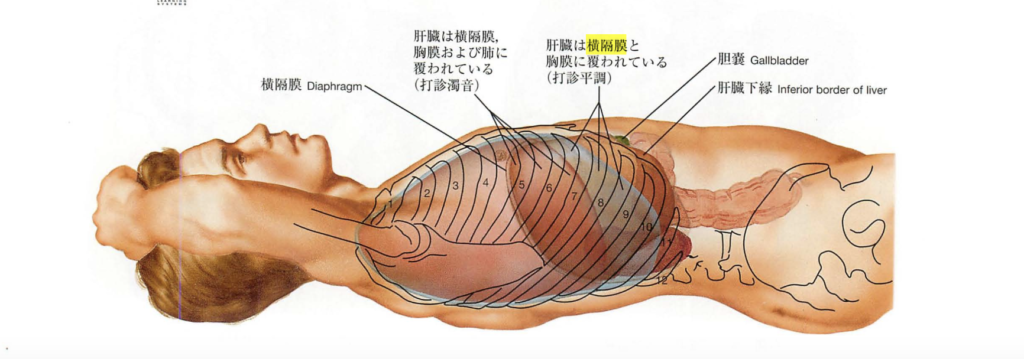

横隔膜は胸郭と腹部を隔てる主要な呼吸筋であり、呼吸のリズムを決定するだけでなく、自律神経の調整にも深く関与しています。近年の研究では、横隔膜の動きが迷走神経を刺激し、副交感神経の活性化を促すことが示されています(Zaccaro et al., 2018)。

また、横隔膜は心血管系や消化管の機能にも影響を与えることが報告されており(Russo et al., 2017)、その適切な機能維持が精神的・身体的健康の両面で重要であると考えられています。

2. 横隔膜と自律神経の関係—科学的視点から

自律神経には交感神経(興奮・ストレス反応)と副交感神経(リラックス・回復)の2つの系統があります。横隔膜の動きが副交感神経の主要経路である迷走神経を刺激することは多くの研究で示唆されています。

① 迷走神経と呼吸の関係

迷走神経は副交感神経系の中核をなし、心拍変動(HRV)と密接な関係があります。HRVは心拍の変動性を指し、ストレス耐性の指標としても用いられます。深い横隔膜呼吸がHRVを増加させることで不安やストレスの軽減につながることが示されています(Shaffer & Ginsberg, 2017)。

② 過換気と血液ガスバランス

パニック障害患者における呼吸の特徴として、過換気が挙げられます。過換気により血中の二酸化炭素(CO₂)濃度が低下し、呼吸性アルカローシスを引き起こします。この状態が脳血流の低下をもたらし、不安感やパニック発作の誘因となることが報告されています(Meuret et al., 2010)。

3. パニック障害における横隔膜機能の低下

パニック障害患者では横隔膜の機能低下が観察されることがあります。これは以下の要因によるものと考えられます。

① 慢性的な交感神経優位

ストレスや不安が継続すると交感神経の過活動が生じます。これにより呼吸が浅く速くなり横隔膜の可動域が減少することが示唆されています(Porges, 2011)。

② 姿勢の影響

猫背や前屈みの姿勢は横隔膜の可動性を制限します。特にデスクワークが多い現代人は横隔膜の機能低下を起こしやすいとされています(Hodges et al., 2001)。

4. まとめ

✅ 横隔膜は呼吸だけでなく、自律神経(特に迷走神経)の調整にも関与する

✅ 研究によると、横隔膜の適切な動きが副交感神経を刺激し、不安やストレスを軽減する

✅ パニック障害患者では過換気が多く、血液ガスバランスの乱れが不安を増幅する要因となる

✅ ストレス管理や姿勢の改善によって、横隔膜の機能を最適化し、自律神経のバランスを整えることが重要

横隔膜を意識した呼吸や適切な姿勢の維持はパニック障害の症状緩和に寄与する可能性があります。最新の研究をもとに自律神経の働きを考慮した呼吸法の重要性が今後さらに注目されるでしょう。